|

|

|

Главная -> Электроакустические и звукотехнологические устройства Продолжение табл. 3

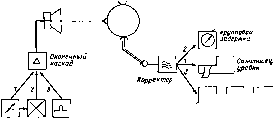

Меллерт. /972 Одно ухо, пороговые измерения фупкцнв передачи по соободпому полю прн 9=90*. 0 = 0 Токы От 0.5 до /О Лаве, 1972 Одно ухо, И1М1рения норогив рлзностн относительно ф - 0°, расстояние 3 и. Расстояния громкоговорителя при ф=0* 25 см. 50 см, / м, 2 м. Изчрроиня акустическим зондом на входе стухо-вого капала: уропемь звукового давления и групповая задержка относительно 5=0 н 3 и при расстояиин громкогопорителя 25 см, 60 см, I и, 2 м (ирн расстояниях 50 см, 1 м, 2 м групповое в[1смн задержки отсутствует). Заглушсиная kj-Mtpa  Слуховые эксперименты 0,2-IG, ско.тьзяшая частота. Измерения с акустическим зондом: 0.1 - 16. Тгр только на частотах от 0,5 до 10 Длшая pdGoTd Олю ухо, ак> 1тнчи киП мтл в слухиьом кана-к Горизонтальная шюскогь. уронсиь звукового давления, групповое н фазовое время задержки относнтсльпо ф=0 для 6 = 30, 60, 120, 150, 180. 210, 240, 270, 300, 330 , чаглушеннан камера гром-коговорип 1ь \т рэссгонтш 2 v lUniy.HKU Or 0,5 ди 16 дованп . Те, к которым автор имел доступ, сведены в табл. 3. Там же помещены п краткие сведения о программе измерений. Кроме того, Ксссель (1882); Бруни.10и (1925, 1939) и Клснш (1948, 1949) приводят и качественные характеристики направленных свойств наружного уха. На рис. 50 показана схема установки, использованной автором для измерения монауральных и бинауральных функций передачи наружного уха. Эксперименты проводилпсь в заглущ-ииоП камере, эксперты сидели иа вращающемся стуле, поза была эафнкспрована, причем эафика1роввио было не только положение головы, ио и верхней части туловища. Эта мера оказалась необходимой после измерений времени групповой задержки (Лаве, 1972). Источником звука служил громкоговоритель, установленный иа расстоянии 3 м от эксперта и создавший звуковое ноле, которое с достаточным приближением можно было считать плоским. Измерения проводилпсь двумя методами. 1. Обычный метод. С помощью звукового генератора и caMonuciia ре-гвстрнровалась разность уровней. Для измерения времени групповой задержки применяли специальный прибор, созданный Лавсом, в основу которого была положена идея Найквпста и Ьранда (1930). 2. Импульсный метод (метод отчетов). Экспертам предлагался д.ля прослушивания короткий звуковой нмпу.1ьс. Принятый импульс дискретнзнро-ва.лся с частотой 40 кГц. вводи.чся в устройство памяти на феррптовых сер дечниках н записывался иа перфоленту. Затем с помощью ЭВМ рассчитывали функцию передачи Несколько замечаний к операции скаинровання сигналов. Для того, чтобы определить функцию иередачн A{f) линейной системы, можно использовать импульсные измерительные сигналы, которые с помощью преобразования Фурье могут быть представлены в виде ряда гармоник. Функцию Mf) получают как отношение преобразований Фурье для временных выходной и входной функций. Схема такой системы показана на рис. 51. При выборе входной временной функции необходимо учитывать, что в ее частотном спектре ие должно быть нулевых составляющих в интересующем диапазоне, так как в противном случае функция передачи была бы неопределенной. Иаибачсе подходящими для этих измерений являются прямоугольные нмпульсы длительностью до 25 мкс. Приближенно можно считать. Измеритель  Аналого-Генератор цифровой импульсов преобразователь Звуковой Модулятор AM, Устройство / генератор 55 Гц памяти (Перфоратор Рис. 50. Установка для пэмсрення функции передачи наружного уха с помощью ак}хтичесю£х эоидов. Расчеты проводились иа ЭВМ СД-6400 в вычислнтслг.чом центре Политехнического института н Аахене

|