|

|

|

Главная -> Электроакустические и звукотехнологические устройства без ограннченпя полосы частот сигнала. Вместо логатомов в качестве измерн* тельного материала иногда используют также осмысленные слова (например, двухслоговые) или короткие фразы. В этом случае говорят о сювесноЙ или смысловой разборчивости. Звуковой измерительный материал должен быть фонетически сбалансированным, свойственным обычной разговорной речи (1>уидамеита.1ьной в области БРУР является работа Ликлндера (1948). В его экспериментах речевой сигнал и широкополосный шум совместно подавали ва головные телефоны (уровень шума от 80 до 90 дБ). При условии NSo и ЛиХяБРУР получила значения от 0.5 до I дБ, а пря NoS h N So - соответственно от 3 до 3,5 дБ. Видно, что иерархически соотношения здесь 10 8

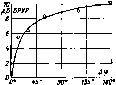

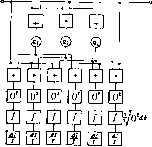

Рис 161. Зависимость БРУМ от угла прихода полезного сигнала в свободном звуковом поле. Мешающий сигнал (шум с полосой частотной группы нлн широкополосные шумовые нмпульсы уровнем 60 в 75 дБ) поступает спереди (51 эксперт). такие жс, как п для БРУМ, ио по абсолютному значению БРУР речи намного меньше, чем соответствующая БРУМ (Фельдман 1963) Это было подтверждено и в более поздних исследованиях. Примечательно, что речевой сигнал одного уха не может маскироваться шумом в другом, т. е. для речи нет про-тнвосторонвего маскирования. Флаиаган и Уотсоя (1966). Кархарт, Тильман Рис 162. Зависимость БРУР для голоса и широкополосного мешающего шума в горизонтальной плоскости от угла между направлениями иа источники (10-15 экспертов, уровень речи 60 дБ. отсчетная разборчивость речи 60%, голова эксперта свободна).  и Джонсон (1966). Кархарт. Тильман и Гретис (1969) исследовали нвления маскирования речи речью и речи шумом, модулированным по прямоугольному закону. По своему маскирующему действию шум очень близок речи, если его огибающая имеет частоту 4 Гц, скважность-50% и глубину модуляции - около 60%. Сравнение относится к случаю, когда маскирующим звуком служила осмысленней речь. Когда же маскирующим звуком служили логато-мы, то одинаковый с первым эффект маскирования достигался при нх уровне примерно на 3 дБ выше. Прн изменеинн глубины модуляции маскирующего прямоугольного шума эффект маскировавия ослаблвлся. Это яв.1еиие называют эффектом окна (Кайзер и Давид, 1960). Зависимость БРУР в условиях NoS. от бинауральной времеииой задержки исследовалась Левитом в Рабивером (1967). Оии установили, что при 0.5<Т4<10 мс БРУР практически неизменна и составляет около 3 дБ. а пря Тф<0,5 мс спадает до 0. При задержках 0,5<Тф<10 мс БРУМ равна около 12 дБ. Для сравнеивя приведем значения, полученные темн же авторами в условиях Лойя БРУМ=6 дБ. БРУР=13 дБ. Левит и Рабинер, как ранее Шуберт и Шульц (1962). а также Флаиаган и Уотсои (1966) ставили вопрос п том. какие частотные составляющие речи являются определяющими для БРУМ и БРУР. Шуберт и Шульц. как и Флаьаган и Уотсои. считатн. что нанбо.-1ьшее влияние оказывают низкочастотные составляющие (примерно от 250 до 500 Гц). Левит н Рабинер доказали это только в отношении БРУМ, Что касается БРУР. то они уставови.пи. что свое влияние оказывают н сос> тввляюшне верхних частот. В более поздней работе Левит и Рабинер (1967) дают схему приближенного расчета БРУР по известной БРУМ. При этом они исходят из предположения о том, что эффект бииауральиого маскирования разборчивости объясняется частотно-зависимым уменьшением маскирующего действия мешающего звука. Количественно это уменьшение можно сравнить с частотной зависимостью БРУМ для тонов. Большой вклад в исследования БРУР внесли работы Тильмаиа и Джонсона (1968), Кархарта, Тильмаиа и Гретиса (1969). В иих опреде.1еиы арти-куляпионные пороговые разиости уровней при одновременном прослушивании нескольких ыешаюших сигналов. Установлено, что для односторонней подачу сигналов речевая разборчивость в этом случае значительно лучше, чен прн одном мешающем сигнале. В благоприятных усювиях звачеиня БРУР могут достигать 9 дБ. Согласно Кархарту и др. (1969) БРУР (а дБ) в условиях NnSo лля разных мешающих звуков имеют следующие зиачеиня: Белый шум уровнем 75 дБ . 7,2 Модулированный белый шум ... 5,5 OiHH голос............ 4,3 Один голос и бетый шум....... . 5,1 Один голос и модулированный белый шум . 5,2 Два голоса............. 9,0 Два голоса и белый шум........ 6.4 Два голоса и модулированный белый шум . 6,6 11о.1.чак и Пике (1958> подавали на каждое ухо несколько (до семи) одиовремеиио говорящих разных голосов. Полезный сигнал (один голос) подавался диетическим способом. Для этих условий озвучивании, т. е. Numfft.mSa, БРУР при одном мешающем голосе, подававшемся слева я справа, состав-ляча 12 дБ. в при семи - 5.5 дБ. Вендт (1959), Томсои и Вебстер (1963). Тоннипг (1971) измеряли БРУР в условиях свободного звукового ПОЛЯ. Один из результатов Вендта приведен ва рнс. 162. Полученные значения БРУР соответствуют 60% разборчивости слов. Полезный сигнал -один голос, мешающий - широкополосный шум от источника, установленного в горизонтальной плоскости. Параметр - угол Д(р между направлениями к источникам полезного и мешающего сигналов. В ходе эксперимента эксперты могли свободно поворачивать голову. Когда мешающий звук создавался шестью равномерно распределенными в горизонтальной плоскости громкоговорителями, излучавшими когерентные сигналы, БРУР составила около 3 дБ. Наряду с моделями, описываюшимн прост ранет вениые свойства слуха, разработаны также модели бииауральиого распознавания слухом характера звуков (разборчивости). Не рассматривая подробно эти модели, приведем лишь некоторые общие сведения. При построении моделей исходили нз того, что попадающие во внутреннее ухо снгиалы разделяются иа спектральные по юсы. имеющие ширину частотных групп. Последующую бииауральиую оценку производят ст>хом путем сравнения полос, имеющих одинаковую центральную частоту. Отличие моделей состоит лишь в допущениях о характере механизма оценки сравниваемых между собой сигналов левого я правого уха. Самой старой ивляет-ся модель. прсд-]гженпая Джеффри и др. в 1956 г. В ее основу положены работы Джеффри (1948) и Вебстера (1951). Обычно ее называют векторной моделью , хотя больше подходит иазвание стрелочная . Она построена с учетом того, что спектральные составляющие полезного и мешающего сигналов в короткие отрезки времени могут рассматриваться как чистые тоны. Если полезный и мешающий сигналы приходят к иаждому уху с одинаковым Бинауральным сдвигом фазы, то между суммарными (полезным и мешающим) ушными сигналами бинауральный сдвиг не создается. Еслп же поступающие на одно ухо полезный и мешающий сигналы различны по фазе, то соответствующие бинауральные различия получают между собой и суммарные сигналы. В конечном счете оценке слухом подвергаются бинаураль- Dm jMO уха Of птбто ута.  Рис. 163. Структурная схема аккуму-1ЯТИВН0Й модели механизма бинауральиого распознавания сигналов. ные временные сдвиги нервных нм-нульсов. В основу оценки этнх временных сдвигов Джеффрн положена предложенная ны в 1948 г. модель соппв-дений. Она рассмотрена нами в § 3.2.1. Достоинство векторной моделн состоит в ее наглядности, а также в том. что она учитывает физиологические взаимосвязи. Недостатки ее в том, что она ие допускает количественного анализа, а также в веясности ряда второстепенных моментов (Шенкель. 1967). Модифицированная векторная модель, допускающая количественный анализ и учитывающая также и бинауральные различия уровней сигналов, была предложена Гафтером в 1971 г. Моделн Джеффри и Гафтера на1Ы-вают также -1атера.1нзгцно[1ными . поскольку онн исходят из тех же бииауральиых признаков, которые определяют ощущения боковых смещений слухового объекта. Библиография по этому вопросу приведена в работе Джеффрн (1972). Другая модель, известная под названием модель ЕС (eqnallzatlon and cancellation), была предложена Дюрлахом в 1963 г. и впоследствии получила дальнейшее развитие. В основе ее лежит высказанное Коком (1950) предположение о том. что слух трансформирует один ушной сигнал, уравнивая его с ш>угим (equalization), после чего один сигнал вычнтаетсв нз другого (cancellation). Механизм трансформации ушных сигналов зависит от бинауральных амплитудных и временных различий полезного в мешающего снгналов. Область применении модели в основном определяется набором возможных трансформаций, приписываемых слуху. Недостатки модели ЕС прежде всего в том, что она не согласуется с физиологическими данными, а рассматривает пеитральи>ю нервную систему как многоцелевую ЭВМ (Грин и Хеининг. 1969). Шенкель (1967) предложил так называемую аккумулятивную моде 1ь, НС учитывающую временные сдвиги. Согласно модели на входной сигнал линейно накладываетсв составляющая, которав характеризует фазовые, временные или амплитудные различив ушных сигналов и этим выделнет полезный сигнал из входного. Структурная схема аккумулятивпой модели Шенкеля показана на оис. 163. Еслн, например, бинауральный сдвиг фаз между одинаковыми по уровню полезным я мешающими сигналами составляет 180° (NoS нлн Vo), то составляющая полезного сигнала на од1юм сумматоре третьего ряда будет втрое больше помехи. Дальнейшая оценка происходит в блоках формирова-

|