|

|

|

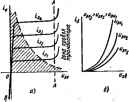

Главная -> Теоретические основы электротехнологии О&Еймные заряды в каждом пд)еходном слсе создают электри-чесжое поле, вектор напряженности которого наврввлен от я- к р-ла-сти, т. е, поле препятствует движению носителей положительных зарядов из р- в п-область и движению носителей отрицательных зарядов нз л- в р-область. Разность потенциалов иа переходном слое между р- ип-областями называют потенциальным барьером. Потени,налы4ые €арьфы зависят от величины и полярности каждого источника э. д. е., включенного в схему. Так, включение 1ГСточнвка s. д с, Еу в схему рнс. 15.20, а приводит к уменьшетийо потенциалыкио барьера меаду эмиттером и базой по сравнению с разностью потенциалов на этом слое, когда источпик э. д. с. Еу не включен. В свою очередь включение источника э. д. с. Е приводит к увеличению потенщильного барьера между базой н коллектфом по сравнению с разностыо потенциалов на этом слое, когда £ не включена. Объясняется это тем. что результ;фующая напряженность поля на переходном слое коллектор -база при наличии э. д. с. Е равна сумме напряженностей от объемных зарядов и от э. д, с. тогда как на перехситом слое эмттд] -база результирующая напряженность поля при наличии э. д. с. Еу равна разности нагрянетвостей от объемных зарядов н от э. д с. Еу. Кривая / рис. 15.19, г -зависимость измевенвя потенциала вдоль триода при отсутствии э. д с, £ и Еу, кривая 2-при наличии э. д. с. £ н Еу. Прн сниженном потенциальном барьере между эмиттером и базой энергетический уровень части носителей зарядов оказывается достаточным для тмтэ, чтобы от эмиттдза в базе, соединенной с отрицательным полюсом источника э. д. с, Еу, двигались дырки (носители попожнгельных зарядов). Небатыяое количество отрицательных ззрддов движется прн этом от базы в мяптшу, но ток, ссодаваемый ими, относительно мал, так так концентрация*атомов примесей в области базы значшепыю меньше концентрации атомов примесей в эмиттере. Хотя в п-о6яасти при этом и происходит частичная рекомбинация положительных и отрицательных зарядов, однако благодаря малой толщине п-слоя большая часть юснтелей положительных зарядов успевает продфй1фовать к нч)ехсиному слою между базой и коллектором. В nq)exO№OM слое между базой я яоллатом воснтеяи положительных зарядов <жаэьшаются под воздействием сильного мкюрв-ческого поля, сазовшшого источником э. д. с. Е (<вЗытао Е;>£у). Под действием этсго поля иоситезн положитепышх зядов втягиваются в область коллектора и движутся к электроду гатшстора. Таким образом, большая часть тюснтелей положительных зарядов, вышедпих яз эмиттера и ирошедапих в я-обласгь, усгрёмляетсяк коллектору (потащнал коляопса отряцателш по апюшению к потенциалу йазы в потенциалу эмиттюа). В результате к электроду базы подходит лшпь незначительное юз-личеиво носителей паножнгелывнх вз1№дов ив числа тех, котор--вышли из облапн амптера н прошли в область бшы. Прн принятых на рис. 15.20, а положительных направлениях для токов ток эмиттера равен сумме тока коллжтора i и тока базы i; Отношение тока коллектора к току эмиттера 1{, = а.С)бычта.=я = 0,95--0,99 и зависит от режима работы. Транзистор является управляемым активным сопропшлвшед. В вем коллекторным током и падением напряжения мекду электродами кол-лекто1ион цепи можно управлять путем iraaenafflH э. д, с. Еу. Следует иметь в ввду, что прн изменении полярности э. д с. £ в в схеме рис. 15,20, е транзисп теряет свожггво управляемости и на участке между базой и коллектором работает как о!бычный неуправляемый диод. Этот режим является ненормальным режимом работы транжтора. Принцип действия транзистора п-р-п-типа аналогичен принципу действия транзистора р-п-р-типа. Но концентрация атомов примесей Б базе транзистора п-р-п-типа много меньше концентрации примесей Б п-области эмиттера. В транзискре п-р-п-тапа в область базы поступают нё дырка, а злапроны. Полярность включения источников питания Еу и £и транзисторов п-р-л-типа прсгивопсиюжна полярности источников 1штания транзисторж р-п-р-типа. В соотвегсгвии с этим направления прожождения токов в coomei СТВУЮЩНХ веШЯХ для этих ТИИОВ Tp3HaqtOb 1фОПШ0П0Л0ЖНЫ. § 15.30. Вольт-амперные хара нки транзистора. Свойства каждого транзистора определяются двумя семействами его в. а. х. Пертое семейство характе1жстик -зависимость ттжа выходаой цепи от напряжения между алектродами транзистора, включенными в выходную цепь, при каком-либо из остальных -лжов транзиспфа, взятом в качестве памегрэ. В качестве наралктра можетбытьюята и любая другая величина, например напряжение между электродами транзистора, включенными в цепь управления. Это сшенсгво описывает свойства транзистора по отношению к выходной цепи. Второе семейство характфистнк -зависимость тока входгой цепи (цепи управления) от напряжения между электродами транзистора, вкжменшми во входную цепь, гри напряжеЕ1пи между электродами, включенными в выходную цепь (при токе выходной цепн), взятом в качестве параметра Это саиейство характеристик описывает свойства транзистора по отношению к цепи управления. На рис. 15.21.0 качественно нэобргжню семейство выходных характеристик ири параметре i, для сховл с общим эиттером [см. рис 15,Й), б). Правее вертикальной пунктирной прямой А~А кривые начинают круто подниматься. Это свидетельствует о том, что в данной зоне может пронзойтн пробой чранзистора. Поэтому в зоне правее прямой А-А работать нельзя. Расположенная в третьем квадранте кривая ОВ иллюстрирует готд)ю управляемости траизистора при излененни воляриосгн э. д. с, в выходной цепи. При протекании тока по транзистору еж нагретается вьщеляющнмся в нем теплом. Каждый транзистор в зависимости от размеров и уело- рий охлаящетия может отдавать в окружающее пространстаз опреде- ленное количество теплоты. Допустимое количество теплоты, маделяю-: щейся в транзисторе, характфизуется так называемой мощностью рассеяния р, = и,Л (дается в каталогах). На рис. 15.21,0 пунктиром нанесена гипербола = = f (у )- Транзистор не пфегретается в условиях длительного режима в том случае, если рабочая-точка ти-ходится внутри заштрихованной области (кратксжременно можно работать и в области, находящейся выше пунктирной кривой). На рис, 15.21,6 качественно изображено семейство входных характфнсшк транзистора <в= /( б) при параметре ы в схше с общим эмиттером (см. рис. 15.20.6).  Важно обратить внимание на то, что любой ток транзистора (например, иди с) являегся функцией ие одной, а двух пеметных. Так, ток 1 являегся функцией и, и i ток i -Фуныда *б и и-(Это положение будег учтено в § 15.34.) Транзистор может быть использован в качестве усилителя тока, напряжения и мощности. § 15.81. Транзистор качестве усилителя том. Транзистор можег служить усилителем тока тогде. когда приращекне тока управляемсй цепи (той. где вкли>-- нсточннк а. д. с, Е ) во много раз больше нриращенни тока заправляющей рис- 15.20, б) и cxehffl с общим коллектором (см. рис. 1S.20, в). В обеих схемах ------( управления является ток базы ig. Токо ! коллектора Ig, в схеме с общим вктором-ток в схеме с общим е время i,=i+le. то 1=1-1 эмиттером является эмиттера is- Tic как i,=o(, (см. § 15.29) н в = (1 -а) ig. Как уже говорилось в § 15.29, ковффициенг а эаайсит от режима pa6oi транзистора, т. е. от величины токо? транзистора, и несколько изменяется прн переходе от одного режима работы к другому. Однако при нахождении связи между малыми приращениями токов можно первом приблнл1еи и принять ct=const и тогда Д/,=аД1в1 Ai6=(l-a)AiB. Коэфциент усиления ло току ft, равен отношевию приращения тока ва выходе кпрнращеиию тока ив входе. Коэффициент усиления па точу для схе с общин эмиттером, где выходным током является i,. а входным i, fti=Ai,/u<6=a;(l-a). общим коллектором, где выход Коэффициент усиления но току для ной тох i а вхсшиой if. *1=Д(9/Д<6=1/(1-а). Так как коэффициент a=0,S5-j-0.?9. то ibi = 19 + 100. fi 15.32. Транзистор и качестве уеывтт i . Прн работе трввэи- е приращении на- стора в качестве усилителя иаяряжения важно, чтобы приращен на нагрузке ДИиы,. включенвоЙ в выхолную цепь, было больше и пряжения на входе унравлявхией цепи ДИи. Коэффициент усиления по напряжению Ав=ЛЦвь /Д в,. При вспользсиаинн транзистора в качестве усилителя напряжемна его включают либо по схеме с обшей базой (см рнс. 15.20, а), либо по схеме t общим вмитгиюм (см. рис. 15.20,6). Поясним, за счет чего получается усиление. Входное сопротавленне трзнзн-сторя i?Bz равно отаошевнго приращения напряжения taa входных зажимах к-при-ращению входного тока. Выходное сопрогавление транзистора равно отношевию приращения иа- пряжеаня нэ выходных зажимах к приращению выходного тчжа. В схеме с общей базой Для схемы с общей базой Яды, оказывается примерно на два порадка больше, чем Дйс В схеме с оби гтерон Для . . : общим эмиттером обычно в вескотло раз больше При работе транзисторе в качестве усилтеля изнряжения (и в качестве усилителя мощности) в обеих схемах сопротивления нагрузки R берут обычно того же порцдка. что и выходное сопрспивление транзистора со стороны зажимов эмнтгер-коллектор. т. е. Й =*:Дв в.- Составим выражения для определения А в схеме с общей базой; следовательно, ft =a =йрьа.вк/?вж.вб н составляет величину порядкэ Составим выражения для * в схеме с общин эмиттером. Входным током в схеме с общим эмиттером является ток базы, в выходным- ток коллектора. Поэтому Дц Д/бЯвх. в 1-а Лв,. б* Если учесть, что, j* 19-!-99. в отношение в еие с обпт эмиттером составляет величину порядка нескольких яаниц, то для схемы с обоцш амитгером ка составляет величину от нескольких десятков до нескольких ayteii. в 1Б.ЗЗ. famMCTi качестве усилителя мощности. Усиление по мощяостн достигается воек схемах вкночения рнс. 1550. К;оэ№циеят усиления я& мондаосш kp равен отношенню нририщняя мощности в иагрузне АРр к тфира-щению мощности на входе траязястч)а-ДРу: Для с J рнс. 15.20, а Ар. =ДЯ.,/ДРу. Таким образом, коэфягаиент усиления но мощности для схемы рис. 15.20. а в нервом грубом приближении примерно равен коэффициенту усиленняш-~ пряжению для этой схем - с общим эмиттером. Для I. Наибольшее уснлише по мощности достигается в схеме т достигать значений Ш и более. § 15.34. Связь неящу прчмщеиипни входных н выходных величин транзистора. Напряжение на входных зажимах н напряжение на выходных зажимах Ua являются функциями входного н выходного ig токов, т. е. и2 = (/=(1. У- <**> Запись u,=l/i(<i. (е) свидетельствует о-том, менвых ((i н г в). Условимся исходные значения большими буквами (f, /), а п, малые приращения Ati и Atg Vi ecu. функя! эв и напряжен (Д;, Ли). Пусть т. получили равными /i-fAii и /е-ЬД1э. При этом на-1л и стали равными fi-J-Aui н и+ел1. (15.43) (15.43а) иапряжениб Ды и AUg и приращен) правые -часта равенств (15.43) н (15.43а) ipe HKbOc по степеням приращеииВ А(, Найдем связь между прнращеинями токов Ail и Д(э. С этой целью разложи! в ряд Тейлора для функции от двух н uia в воспользуемся тем, что в силу малости слагаемыми, содержащими Aii и At, в степенях первой. Получим: U-VtuyHAh. /-bAii(iW,., ,.-ЬД Е(дахЭ.),.. ; (4+ди,=1/в(/(. in-vikidujdi,, +tiA&Uom,, где (dUildii)/ частная при Ui по ix. в хоторую, подставлены значе-токов (до получения прира- вначения /j и Для сокраще] ивя Л н /.определяющие собой исходные значения токов <до получения приращении); (at/./aiE)/,. /-частная производная (/д ио U, в которую иодстаалены апнси введем следуюпдае обозначит* (tL-.=- (m..,.=- (t)-..-.=- Обрнтвм Б е на то, что Rsi=Rs!i- м из харак- Значенвя Rn. и- Rsi. Res *У яаВдеиы трафнч теристик транзистора или опыншм путем, поэтому в дальни*:----- в/нзвеспми. е£ш из (15.43) вычесть (15.42), а на (15.43а)-(15.42а) i частал пронадодрые заменить соответсгаешю на R, Дщ, Ли, то волучим: u a=R Aii-bRaAfa- (15.44iP Формулы (15.4 связывают малые i ( у иязыьавл миые приращения токов &и в Ai, с малыми приращениями напряжений Д, н Ли,. Из этих формул следуй, чтпо вню к малым ириращенням транзистор, являющийся управляемым нелинейным сопротнвланем, мс заиеннп. экмвалентиой линейной схемой замещения. . В специальны! а вводят § 15.3е. Схема замещения травзитсра ддя ие литературе но транзисторам в схемы замещенни не сопротивления /ц, R, Rg, о которых i ссда1яавн*вя-соаротивлення базы Rg, колли рый расчетный источник . д. с. величина э. д. с. которого рэайа тока уиравляемой цаи на расчетное сопротнвлеине R . К 4 Рис. 15.22 Значения R, R. R л R е э Riu Rit, Rst и Rm. Рассмотрим схему замещения транмстора, когда общим ц да. ч пп,1иется база. Нарис. 15.22, а нзображеня схема с обшев базой. Входным током в ней ивляется ток ij=<e, выходным током i=-i (положительное направление для тока 1, принято гфопшопожшшм полсиштеяьному на1Ц)гшлению тока на рнс. 15.20. о). Схема рие. 15.22, 6 заменяет схему ряс. 15.22. а д я кальгх при-ращеннВ. По второму закону Кирхгофа составим уравнения для даух контуров схемы рис. 1S.22. 6: U i=(Лвfii Л- R6 А/. (>5-45) Дв,-К A(,=Rsui+(Kc-f Re) Ai,: А(=Итп=Ч> -Ч) : AH,=Upj=ipp-ф где фя,- отенцяал тачки т; qjo-потенциал точки в т. д. Щк сопоставленин 05.45) и (15.45а) с (f5.44> в (15.44а) определим: Последние уравнения дают возможность найти Кст , по , ?звестным сопрогввленнян ft ftj. R6> Ra. H 1> имеш1ян ft fts. Rm- Источник э. д. с. Rn, й%(Д(,=А<,> введен в схему замещения рис. 15.22, б для ттто, чтобы учесть на. ~? ipaopa; э. д. с. исгочкика вропорцио- Таким образом, для расчета малых П1жращений входных и выходаых токов в нелинейной схеме рис. 15.22, с определения ксвффяциияот усиления в входныя сопротавлений следует гфонзяесги расчет лянмпюВ схемы рис. 15.22, б. подключив к ее входным зажинам источник малоЭ (обычно синусоидальной! э. д. с. * а к выходным зажимам р-нагрузку R.

|