|

|

|

Главная -> Измерение мощности СВЧ 7. Погрешность, вызванная дрейфом температуры калориметрического тела и дрейфом измерительной схемы, б,. Данная погрешность определяется конструкцией прибора и его схемой. Определяют ее экспериментально в установившемся режиме. Учитывая законы распределения составляющих и то, что при значительном числе независимых источников частных погрешностей [25,26] и отсутствии среди них доминирующей, закон распределения суммарной погрешности стремится к нормальному, погрешность измерения мощности можно записать в следующем виде: б = ±3 где 6i, б/ - составляющие погрешности, подчиняющиеся нормальному и равновероятному закону распределения. При этом принимаем, что погрешность рассогласования распределена по закону арксинуса. Если известны фактические значения модулей коэффициентов отражения и Гв на рабочей частоте, то в формулу (2.15) вместо коэффициента 0,16 подставляется коэффициент 0,5. Достоинствами калориметрического метода являются; большой динамический и широкий частотный диапазоны, высокая точность. К недостаткам его следует отнести инерционность и громоздкость приборов, особенно проточных с замкнутой системой циркуляции. 2.2.4. Характеристики некоторых типов ваттметров Ваттметр поглощаемой мощности МЗ-11А предназначен для измерения мощности СВЧ сигналов в трактах с волновым сопротивлением 50 Ом. В основу его работы положен метод сравнения измеряемой СВЧ мощности, рассеиваемой в рабочей калориметрической нагрузке, с известной мощностью постоянного тока, рассеиваемой в опорной нагрузке, являющейся аналогом рабочей. В приборе применена балансная система калориметра с замкнутым движением кремнийорганической жидкости ПМС-1. Структурная схема прибора аналогична приведенной на рис. 2.8. Основные характеристики прибора: - диапазон частот 1 МГц - 11,5 ГГц; пределы измерений 10 мВт - 10 Вт; тента 0,16 подставляется коэффициент 0,5. , / я ж-г ч В тех случаях, когда 6 является доминирующей состав- основная погрешность ± (5,8+ -) %, где - показа щей, следует пользоваться формулой [261 ние поибппя R-r- ° ляющей, следует пользоваться формулой [261 б = ± 3 -/ >; [-У + 2 + Кс брасс макс. (2-16) где kc - весовой коэффициент, зависящий от отношения ние прибора, Вт; - входное сопротивление 50 Ом- - КСВ входа прибора 1,25 - l,6; - время установления показаний 15-25 с Измеритель мощности калориметрический МЗ-13 (рис 2 И) ipacc макс Капориштрическая нагрузка- Блок термопар как показано в табл. 2.1. Таблица 2.1

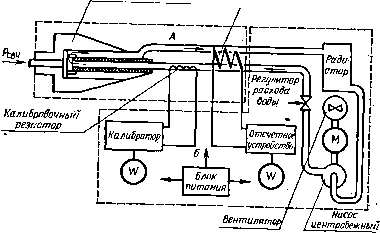

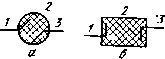

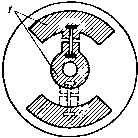

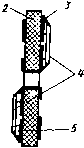

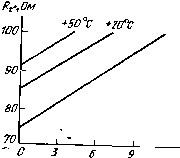

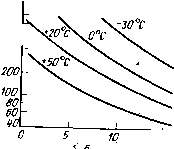

Погрешность измерения мощности с использованием калориметрических методов без учета погрешности рассогласования составляет обычно от одного до семи процентов. Время установления показаний калориметрических ваттметров, используемых в качестве приборов общего применеция, колеблется в пределах от одной до нескольких минут. Лишь приборы с автоматической установкой баланса, основанные на методе сравнения, имеют время установления показаний порядка нескольких секунд.  Рис. 2.11. Схема прибора МЗ-13. Предназначен для измерения мощности СВЧ гигняпп генерал (но средне 3Hai ,S ГлоЖвч сигналов в коаксиальных трактах с Волновым сопротивлением 75 Ом. Ваттметр состоит из калориметрической нагрузки А (приемного преобразователя) и измерительного блока Б, соединенных гибким шлангом. Калориметрическая нагрузка представляет собой поверхностный резистор типа МОУ, заключенный в согласующий экран. Наружная и внутренняя поверхности резистора омываются водой. В подводящем и отводящем каналах нагрузки установлены калибровочная спираль и блок дифференциальных термопар. Вода подается в нагрузку из системы водоснабжения, которая расположена в измерительном блоке и состоит из центробежного насоса, регулятора расхода воды и радиатора, охлаждаемого потоком воздуха от вентилятора. Вентилятор и центробежный насос приводятся в действие электродвигателем М. Кроме системы водоснабжения в измерительный блок входят калибратор, отсчетное устройство и блок питания. Перед началом измерений прибор калибруют на переменном токе 50 Гц, подавая соответствующую мощность на калибровочную спираль. Разность температур воды на входе и выходе преобразователя, пропорциональную мощности калибровки, измеряет блок дифференциальных термопар. Затем сигнал калибровки отключают и подают измеряемую мощность. Основные характеристики прибора: - диапазон частот 30-1600 МГц; - пределы измерения 6-2000 Вт; / ЗА \ - основная погрешность ± 4 -j- -р-1 %, где 4 - конечное значение рабочей части шкалы, Рв - показание прибора; - входное сопротивление 75 Ом; - КСВ входа прибора не более 1,3; - время установления показаний не более 2 мин. 2.3. БОЛОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД В основу Приборов, использующих болометрический метод, положено изменение сопротивления резистивного термочувствительного элемента под действием энергии СВЧ, превращенной им в теплоту. Изменение сопротивления термочувствительного элемента, пропорциональное подюдимой СВЧ мощности, измеряют с помощью мостовых измерительных устройств, в одно из плеч которых он включен. На СВЧ применяют два вида термочувствительных элементов - болометры и термисторы (терморезисторы)*. В зависимости от вида применяемого термочувствительного элемента ваттметры называют болометрическими или термисторными. Основными узлами болометрических и термисторных ваттметров являются приемные преобразователи, измерительное и отсчетное устройства. *> Названия термистор и терморезистор равнозначны; авторы вынуждены применять их оба из-за того, что в справочной литературе для разных типов использованы разные названия. 2.3.1. Приемные преобразователи Приемный преобразователь - это отрезок СВЧ тракта, на конце которого включен термистор или болометр. Эти элементы выполняют роль оконечной нагрузки и именно в них энергия СВЧ превращается Б тепловую. Термисторы изготовляют из полупроводниковой массы в виде бусинки диаметром 0,2 - 0,5 мм (рис. 2.12, а) или цилиндра диаметром 0,2-0,3 мм и длиной 1-1,5 мм (рис. 2.12, б). Полупроводниковая масса представляет собой порошкообразную смесь окислов меди, марганца, кобальта, титана и др., спекаемую в определенной среде. В электрическую цепь термистор включают с помощью вваренных в его тело выводов ), 5 из платины, платино-иридиевого или платино-ро лиево го сплава. Диаметр    Рис. 2.12. Бусинковый (а) и цилиндрический (б) термисторы: 1,3 - выводы; 2 - рабочее тело. Рис. 2.13. Вставка с нитевидными пленочными болометрами для коаксиальных приемных преобразователей: / - электроды; г - слюдяиой диск; 3 - контакты: 9 - оолометры; 5 - опора. выводов 25-50 мкм. Чтобы увеличить проводимость полупровод-никоюй массы, в нее добавляют порошок меди. Для жесткости конструкции термисторы типов Т8, Т9, ТШ, ТВ помещают в стеклянный баллон диаметром до 3 мм и длиной до 10 мм с проволочными выводами диаметром 0,8 мм. Широкое распространение получили также безбаллонные термисторы типа ТШ-1, терморезисторы СТЗ-18, СТЗ-29. на базе которых созданы высокочастотные термисторные коаксиальные вставки. Болометры представляют собой тонкую металлическую проволоку 128] длиной 0,8-1,2 мм (проволочные болометры) или тонкую металлическую пленку [27, 28J (из платины, палладия), нанесенную в вакууме на основание (подложку) из стекла или слюды (пленочные болометры). Для изготовления проволочных болометров применяют платиновую проволоку диаметром 1 мкм. Плёночные болометры бывают нитевидными (рис. 2.13) [31] и плоскими (рис. 2.14). В нитевидных тонкопленочных болометрах основанием служит нить из стекловолокна диаметром 3 мкм, а в плоских - слюда толщиной 30-50 мкм. Нитевидные болометры устанавливают на опорах в зазоре между серебряными электродами, которые наносят на слюдяной диск (основание) вжига-нием (рис. 2.13). Механическое крепление и электрический контакт болометров с электродами [32] осуществляют с помощью токопроводя- щей массы. Опора из нитей стекловолокна обеспечивает зазор между основанием и болометром, необходимый для согласования и создания определенного теплового режима. Для включения в линию передачи и измерительную схему плоские болометры имеют серебряные или платиновые контакты. Серебряные контакты изготовляют вжиганием серебряной пасты или напылением в вакууме серебряной пленки на подслой из никеля или нихрома, платиновые-напылением в вакууме пленки платины. Рассмотрим основные характеристики болометров и термисторов. К ним относятся: - сопротивление болометра (термистора) в рабочей точке Rt°h (Ом) - сопротивление постоянному току, при котором болометр (термистор) согласуется с волновым сопротивлением линии передачи; - температурный коэффициент сопротивления > (2.17) to dt°  1 а - б Рис. 2.14. Виды плоских болометров для коаксиалыулх (а) и волноводных (б) трактов: / - контакт; 2 - термочувствительная пленка; Я -основание из слюды. т. е. относительное изменение сопротивления в результате изменения температуры, 1/° С; - постоянная рассеяния V = dP/de, (2.18) т. е. отношение приращения мощности, рассеиваемой в болометре (термисторе), к возникающему в результате этого повышению его температуры по сравнению с температурой окружающей среды, Вт/°С; - чувствительность S,o = dRe/dP, (2.19) или * 1 dRto S/o=. 100 %. т. е. отношение изменения сопротивления болометра (термистора) к изменению (приращению) мощности на нем, Ом/Вт или % /Вт; -тепловая постоянная временит, с. Характеризует скорость установления температуры болометра (термистора) при изменении его теплового режима и выражается временем, в течение которого предварительно нагретый болометр (термистор) остывает в е раз по сравнению с первоначальной разностью температур относительно окружающей температуры; 32 - максимально допустимая мощность рассеяния Рсрмакс Вт. Это мощность, которую термистор (болометр) может рассеивать в течение длительного времени при условии, что необратимые изменения его характеристик останутся в пределах норм. В общем случае как болометрам, так и термисторам присуща нелинейная зависимость изменения сопротивления от изменения уровня рассеиваемой мощности (рис. 2.15) и температуры окружающей среды. Для термисторов эту зависимость можно записать в виде /?,с = R ехр BJfk, (2.20)  1000 800, Р,мВт  Р,мВт Рис. 2.15. Зависимость соцротивления нитвВ1И.дных пленочных болометров (а) и терморезисторов CT3-I8 (б) от величины рассеиваемой мощности при различной температуре окружающей среды. где R\ Вх - постоянные, зависящие от свойств полупроводникового материала термистора; = Кокр + ® - абсолютная температура, при которой определяется сопротивление термистора К; окр - температура окружающей среды; в = Plhio - превышение температуры термистора над температурой окружающей среды под воздействием мощности Р. Эта зависимость может быть также записана как /? oKpexpM£!lPZfK) к окр к (2.21) Дифференцируя выражение (2.20) или (2.21), можно определить относительный температурный коэффициент сопротивления = - Bxl{t\f - -Bt/(K окр + 6) (2.22) Из выражения (2.22) следует, что температурный коэффициент сопротивления термистора является величиной отрицательной и существенно изменяется при изменении температуры термистора. Однако Ри изменении сопротивления термистора в пределах /?4 н±(5- 10)% температурный коэффициент можно принять постоянным, что позволит сравнивать характеристики термисторов. Зак. 493

|

|||||||||||||||||||||