|

|

|

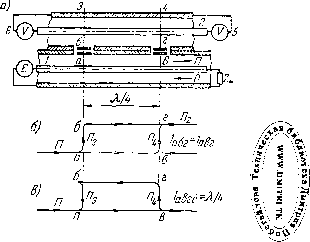

Главная -> Регулировка антенн Глава 7 ИЗМЕРЕНИЕ мощности, ПОДВОДИМОЙ К AHTEHliL. КАЧЕСТВА СОГЛАСОВАНИЙ И ПОЛНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ НАПРАВЛЕННЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЕЙ § 7.1. Принцип действия направленных ответвителей При распространении энергии от передатчиков к антенне по фидерной линии распространяется падающая волна с амплитудой а .в о.братном направлении от антенны - отраженная волна Uo. Проходящая мощность пр. равная разности мощностей падающей Рп==\11 и отраженной Po = UI/Zq волн, по закону сохра-ения энергии равна мощности Ра, поступающей в антенну т. е. Я, = Рл=Р -Р. = = =Р=. (7Л, По определению модуль коэффициента отражения Г равен отношению амплитуд отраженной и падающей волн, но так как отношение квадратов напряженки оав-но отношению мощностей, то Таким образом, зная величины отраженной и падающей мощностей, можно определить не только Ра> и оценить степень согласования антенны с фидер]10м линией. Измерение мощностей падающей и отраженной ;:лн производят специальными приборами - направлен ими ответвителями, состоящими из так называемой ocj ой линии с тем же волновым сопротивлением Zr.. ут ) фидера, в котором вьшолняют измерения, и от < вспомогательной (измерительной) линии, связан с основной. НanpaBленные овойства связанных линий, т. е. свой-,р а разделять напряжения волн, бегущих ib различных ,1}а.влениях, впервые были открыты советскими уче-м-Ы:1 А. А. Пистолькорсом и М. С. Нейманом, которые созда и теорию направленных ответвителей н предложили применять их для измерения степени согласования .ф гдерных линий [24]. Одна из простейших по принципу действия схем на-прйвленного ответвителя ко ан спального типа, состояще-->13 двух связанных линий 1 и 2, показана на рис. 7Ла.  Рис 7.1 ]риведенной конструкции элементы связи (в рассмат-иемом конкретном случае они являются емкостными, 1НИ могут быть и индуктивными) расположены в точ-: удаленных друг от друга на четверть волны. Направление распространения падающей и отражен-I волн в основной линии на рисунке показано стрел-За счет элементов связи 3 и 4 определенные доли >1ностей Ро и Ргь весьма небольшие по величине, бу-1 поступать в линию 2, вызывая в ней также волны Йространяющиеся в обоих направлениях. Если в ос-Ыой линии распространяется лишь падающая волна 10 волны Пз и Я4, возбужденные ею во вторичной [ИИ за счет элементов связи 3 и 4, сложатся в фазе И2 225 и создадут волну движущуюся в том же iu-ipaBie НИИ, как это показано на рис. 7.16. Индикаторный прибор 5, согласованный с вторич ной линией и включенный па ее правом конце, отметит мощность аРп, где а - коэффициент связи нап:авлен. ного ответвителя, равный отношению амплитуд iianpn женноетей полей волн однопо напра.вления. Величина обратная коэффициенту связи и выраженная в децибе лах, называется переходныМ затуханием направленноп ответвителя. Возвращаясь к рассмотрению работы схемы пис. 7.1 легко убедиться, что волны Яз и Я4, распространяющие ся от элементов связи влево (рис. 7.1е), имеют разноси хода в половину волны и поэтому, складыпаясь в про тивофазе, взаимно гасят друг друга. Таким образом, амплитуды волн, распространяющих, ся во вторичной линии, согласованной на обоих конца.х пропорциональны амплитудам волн, распространяющи.х ся в тех же направлениях по основной линии. Следовательно, схема рис. 7.1 позволяет производит раздельное измерение амплитуд и мощностей падающе! (на индикаторе 5) и отраженной (на индикаторе 6 волн. Схеме рис. 7.1 вследствие ее недиапазонност! прел почитают другие конструкции, в которых связь межд основной и измерительной линиями осуществляется ДС средством распределенных элементоп или элемиито! размещенных в одном и том же сечении линий, г pea гирующих раздельно на электрические и маг 1Т1ны поля в линиях. Принципиальные схемы ответвителя с распр( .Jлe ными постоянными представлены на рис. 7.2. Прибор рис. 7.2а, предназначенный для измер ий симметричных линиях, является исторически самьи пе5 вым и был предложен А. А. Пистолькорсом. Показания вольтметра V в схеме рис. 7.2а п по] циональны падающей волне. Для измерения от лже! ных волн вольтметр V и нагрузочное сопротивле- е i необходимо поменять местами (см. рис. 7.26), г. занная измеритс;льь[ая линия должна быть повег < \Ш. Осуществлять такую перестановку cвязaнh л] НИИ для поочередного измерения падающей и отр.2жел ных волн эксплуатационно неудобно, а в ряде сл -;аев

|