|

|

|

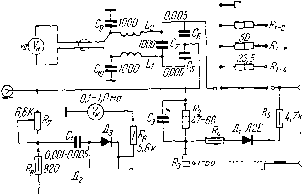

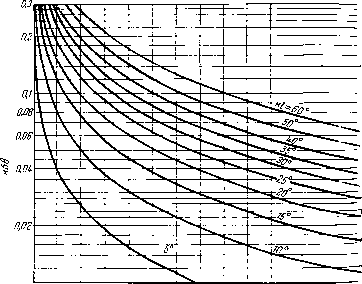

Главная -> Регулировка антенн щей. Зачерненн-ые и белые площадки погрешностей [f, ближаясь к оси RjZq, трансформируются в двухугс (ьн,, ки или шестиугольники и рассекаются этой осью г-, дв симметричные части, что, на первый взгляд. Cjiiaet впечатление о возможности ошибки даже в знак,! реактивного сопротивления. Однако такое заклю-.ние ошибочно, так как эти области погрешностей явлгмотся взаимно зеркальноотраженными относительно оси PjZ и описанный способ определения знака реактивстн однозначно решает задачу и в данном случае. Анализ размеров и размещения областей погрешностей показывает, что пределы возможных разбросов 2д резко возрастают тогда, когда взаимное пересечение окружностей К\ и Кг происходит под острыми углами и особенно когда это пересечение правее Zo 2 (при Zn 2> >Zo-i), т. е. при Za>Zo-2. Следовательно, чтобы исключить недопустимо большие ошибки в определении Za. необходимо обеспрчить выполнение условия !Za1<Zo 2. (6.11) При заданных пределах измерений Za условие (б.П) является исходным для выбора максимального знания волнового сопротивления. Промежуточные волновьь сопротивления, как показывает анализ, должны выби-ать-ся таким образом, чтобы номинал более низкого волнового сопротивления, используемого в данном измергчии, не был бы меньше 20% от более высокоомного. П соображениям удобства расчетов целесообразно браТ; соотношения волновых сопротивлений равными двум гли четырем, применяя более частый шаг волновых с противлении при измерениях с малой реактивной сг-г-зв-ляющей. При большом шаге Zo-ilZo-u как это вил - яз сопоставления рис. 6.7. области погрешностей в o.v sct-ностях действительной оси заметным образом возрастает. § 6.5. Конструкция неуравновешиваемых мостов для определения полных сопротивлений методом трех измерений Один 113 Bc:-jHro: >-Г . ДЛ изм-: счиГг полв? тротивлензж методом, пнсаняым в предыдущем З-ррафе, представлен на рис. 6.8. Он предназначаетс5: ЛЯ ;,ы л кб д.чачазоне ОсновНж трудностью лри jjiiehhh и регулировке моста является выбор конст-,цш, обеспечивающей смену резисторов и обесп?--J равенства сопротивлений Rz и R. /50  ~д2е\0,[101-0,005 x 0,001-0,01 Рис. 6.8 Особое внимание должно быть уделено подбору ре .:сторов в 50 и 75 ом. Лучше всего для этих целей аюльзовать однопроцентные резисторы типа УЛИ-1 лижайших по номиналам значений. Однако в прода-:е такие сопротивления практически не бывают, поэ-зму их скорее всего придется изготовить самостоя-;льно, взяв для этих целей резисторы типа ВС , или С-2 соответственно в 47 и 68 ом. Частично смыь с эверхности резистора защитную краску в виде про-зльной полоски шириной около & мм т всей длине гзистора и убедившись в отсутствии регулировочных лиральных проточек, подключить его к мест> постоян- ого тока и подогнать под требуемые номиналы б 50 и ом. Подгонка осуществляется постепенньш продиль-S1M соскабливанием резистивного слоя tohko-i щлнфс-гльной шкуркой по всей длине сопротивление - д /* rsoa, с которого ранее была снята зашпту- ь;с;1ска. одгонка осуществляется с точностью не .yлчe i /с -то касается резисторов Яг и з. то самс значение их Ошналов безразлично. Важно лишь доО;сться равен- ну кбв при этом находят путем вычислений по фотму sin (180° ~] I V \ - cos2 ISO Все обозначения ф-лы (5. ясны из (рис. 5.2. Если пг;и мерениях хорды фиксироват и абсолютные значения 1 и / то полученные данные позвс лят найти не только /о, но расстояние до минимума ка среднее арифметическое из / и О порядке получающр ся величин можно судить п семейству зависимостей, вычисленных по ф-ле (5.П д; ряда фиксированных значений 360° IJX на рис. 5.3.

Рис. 5.2  2,C 3,C 4,0 5,0 5,0 Относительное напряжение Umuh Рис. 5.3 Обращаясь к рис. 5.3 и полагая, что измерение Uj/U\nr.i, равных 1,5-2, может быть выполнено достатОчно точ-ijo, нетрудно сделать вывод, что требуемые для этого деЛИЧИНЫ /о/л получаются достаточно мальши. И при ;бв 0,5 уже могут возникнуть затруднения с точным определением самой величины /о, поэтому при измере-;ляях очень малых кбв нужно идти по пути разумного шромисса между величиной Uj/Uynm и /о. Графики ис. 5.3 позволяют решить эту задачу. § 5.2. Источники ошибок и неточностей при работе с измерительными линиями и пути их уменьшения TaiK как определение полных сопротивлений посредством ИЛ производится по величине смещения минимуМЗ напряжения (k-/i) и величине собственного волнового сопротивления линии, то все факторы, яющие на точность данных параметров, и опреде-т погрешность из.мерительных линий. Анализ познает, что наибольшую роль тут играют: - точность отсчета величин /2, h и длины волны л; провисание проводников линии и постоянство ш зонда с линией при перемещении /каретки 1Ъ нее; - реакция зонда, проявляющаяся в частичном от-нии им электромагнитных волн; - неоднородности в местах изменений сечения ИЛ змещения опор, поддерживающих токонесущие про-в требуемом положении; погрешность градуировки индикатора, авенство волнового сопротивления линии требуе-величине обеспечивается за счет выдерживания еомгтрических размеров поперечного сечения линии в :оотв?тствии с расчетными формулами приложения 1. Так как у коаксиальных линий при одной и той же механической точности глубины погружения зонда пара-31гно1й эффект падает с увеличением поперечных разов линий, то внутренний диаметр их внешней обо-и делается равным 30-40 мм. Такие линии хорошо отают вплоть до нижней границы дециметрового азона волн. ентральные проводники ИЛ с целью уменьшения ровисания делают не из сплошных прутков, а из

|

||||||||||