|

|

|

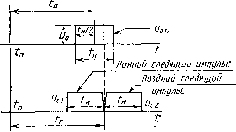

Главная -> Разомкнутые системы радиоавтоматики ента усиления соответствующего излучателя антенны при работе на прием от направления прихода отраженного от объекта сигнала. Так, коэффициент усиления излучателя при приеме сигнала, отраженного от объекта В (рис. 1.35, б), пропорционален отрезку OBj, а коэффициент усиления kj излучателя И2. при приеме того же сигнала пропорционален отрезку ОВ, т. е. кукмОВОМ, кугкмОВ/ОМ, где ОМ - отрезок, соответствующий максимуму диаграммы направленности; k:i - максималь- ное значение коэффициента усиления излучателей. \ В зависимости от способа обработки принятых сигналов системы АСН с / одновременным сравнением сигналов подразделяют на фазовые, амплитудные и Рис. 1.36 суммарно-разностные системы. Ограничимся рассмотрением дискриминатора суммарно-разностной системы. Рассмотрим образование сигнала ошибки в таком дискриминаторе при сопровождении движущегося объекта в какой-либо одной плоскости, например угломестной. Обозначим через угловое отклонение объекта от равносигнального направления ОО в угломестной плоскости. Пусть V - сигнал, отраженный от объекта и принятый излучателями Ml и И2.- Тогда поступающий с выхода излучателя И- в канал радиоприемного устройства сигнал = feyiu = kjyivOBjOM и соответственно сигнал на выходе излучателя Яз Иг = feyaU = kjijVOBjOM. Излучатели и связаны с приемопередающим устройством посредством суммарно-разностного волноводного моста М, с одного выхода которого снимается разностный сигнал (рис. 1.36): ид = v,-V2 = kv (ОВ.-ОВУОМ knyvbi, где у - коэффициент пропорциональности, а с другого - суммарный: = Ui -f = kv (ОВ + ОВ)/ОМ 2kjav. Сигналы Ид и Us поступают на преобразователи частоты, состоящие из смесителей См и См- и гетеродина Г, на выходе которых образуются разностное и суммарное напряжения промежуточной частоты д=смд и r=cMs, которые усиливаются усилителями промежуточной частоты УПЧа и УПЧ- Разностное напряжение с выхода УПЧа поступает на вход фазового дискриминатора ФД, опорным напряжением которого служит суммарное напряжение на выходе УПЧ. На выходе фазового дискриминатора образуется постоянное напряжение Ид2, которое в соответствии с ранее полученными соотношениями может быть представлено в виде дгфдупчД - фдупчсмЛ1Т2 = уд2> где - коэффициент передачи фазового дискриминатора; йупч - коэффициент усиления усилителей промежуточной частоты; k. - коэффициент передачи преобразователей частоты; йуд - коэффициент передачи углового дискрими-натора с одновременным срав- /л.] нением сигналов. Аналогичный вид имеет зависимость сигнала ошибки Нд1 от угла рассогласования {1 в азимутальной плоскости, т. е. ид1=уд-Э1. Таким образом, при малых углах рассогласования статические (дискриминационные) характеристики дискриминатора для азимутального и угломестного каналов системы сопровождения линейны. Для больших угловых рассогласований дискриминационные характеристики имеют вид, аналогичный виду характеристик, представленных на рис. 1.34, а, т. е. Ид=({}). По виду динамической характеристики этот дискриминатор является безынерционным звеном с передаточной функцией уд(р)=уд.  Рис. 1.37 01: Cll2 Рис. !.38 Временные дискриминаторы. Временные дискриминаторы предназначены для обнаружения временного рассогласова- ния между отраженным и селекторным импульсами системы АСД (см. § 1.2) и преобразования этого рассогласования в пропорциональное значение постоянного напряжения. Нечетная дискриминационная характеристика временного дискриминатора получается вследствие того, что временной модулятор системы АСД вырабатывает пару смежных следящих селекторных импульсов (полустробов) Hci и c2 кзк показано на рис. 1.37. При этом взаимное расположение на временной оси отраженного и следящих импульсов характеризуется положением средней линии продетектированного отраженного импульса (видеоимпульса) относительно границы раздела следящих импульсов. Временное рассогласование А4=£)-является входной величиной временного дискриминатора, причем вследствие движения объекта рассогласование А есть функция момента наблюдения, т. е. Д4= = А,Ы. Временной дискриминатор состоит из двух схем совпадений (логических схем И ) CCi и СС2, сглаживающих цепей СЦ и СЦ и вычитающего устройства ВУ (рис. 1.38). На первые входы схем совпадений поступает последовательность продетектированных отраженных радиоимпульсов (видеоимпульсов цели) Ыотр( )- На второй вход первой схемы совпадения CCi поступает последовательность ранних следящих импульсов, а на второй вход второй схемы совпадений СС2 поступает последовательность поздних следящих импульсов. \ Положим, что видеоимпульсы - это импульсы прямоугольной фор-яы с напряжением о- Тогда на выходе схемы совпадений CCi (рпс. 1.39) Рис. 1.39 образуется последовательность видеоимпульсов u{t) с напряжением о и длительностью tJ2-{-Atc[n], а на выходе схемы совпадений ССа - последовательность видеоимпульсов ub{t) с напряжением Ug и длительностью tJ2-At[n]. После сглаживания образуются усредненные напряжения -Ае [п] - 0,5<и-А/с [п] ujg = --. После вычитания получаем выходное напряжение временного дискриминатора: u = u-UB = 2u,AtjT==kAt при Де< /2, где квя=2ио1Т - коэффициент передачи временного дискриминатора. Из графического построения, представленного на рис. 1.40. видно, что Ыд пропорционально разности площадей импульсов последовательностей и £. Следовательно, д возрастает линейно с ростом А/ ри \AtJtJ2. По мере дальнейшего возрастания А выходное напряжение дискриминатора уменьшается и при А411,5и становится равным нулю. Таким образом, по виду статической характеристики временной дискриминатор является ограниченно-линейным звеном.

|