|

|

|

Главная -> Источники электропитния с нагрузкой может быть обеспечена синхронизацией работы переключающих силовых компонентов с работой высокочувствительных компонентов и трактов обработки сигналов функциональной радиоэлектронной аппаратуры [18]. Влияние повышенной влажности на характеристики источников электропитания проявляется в ухудшении диэлектрических свойств конструкционных материалов, что приводит к необходимости увеличения размеров по поверхности деталей и воздушных промежутков и, как следствие, к увеличению размеров источника в целом. Так, при конструировании печатных плат, на которых размещаются компоненты и проводники цепей высокого напряжения, расстояния между печатными проводниками и контактными площадками целесообразно по возможности увеличивать. Расстояния между проводниками определяются значением рабочего напряжения с учето1У1 материала печатной платы и влагозащитного покрытия. На рис. 1.26 приведены минимальные изоляционные зазоры между проводниками с покрытием и без него для двусторонних печатных плат. Рабочее напряжение указано для постоянного или переменного тока (в последнем случае принимается амплитудное значение напряжения). При рабочем напряжении более 500 В для плат без изоляционного покрытия минимальный зазор принимается из расчета 0,5 мм на каждые 100 В, для плат с изоляционным покрытием - 0,3 мм.

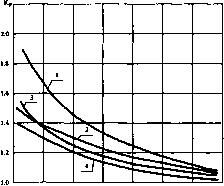

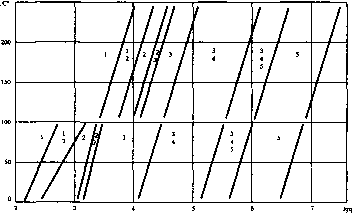

2М0> i-tif 6-10> ВМО ЮМО 12-10 14-1(Я U.B Рис. 1.26. Зависимости минимального расстояния Lmin между проводниками по поверхности платы с изолирующим покрытием (2) и без него (1) от максимального рабочего напряжения Up.m С повышением температуры окружающей среды ухудшаются параметры и показатели надежности компонентов в составе источника электропитания, что приводит к ухудшению характеристик последнего. Для обеспечения заданного температурного режима источников электропитания используются различные способы охлаждения. в качестве основных критериев при проверке правильности выбранного способа охлаждения принимаются удельная тепловая нагрузка q охлаждаемой поверхности (нагретой зоны) источника электропитания и ее допустимый перегрев ДТдоп [19]- Значение q определяется рассеиваемой мощностью Q [Вт] и охлаждаемой поверхностью S [м ]: q=Qkp/S, где кр - коэффициент, учитывающий снижение давления воздуха окружающей среды по сравнению с нормальным атмосферным. Зависимость коэффициента кр от давления воздуха приведена на рис. 1.27, где приняты обозначения кривых для источников электропитания: 1 - с перфорированным корпусом без внутреннего перемешивания; 2 - в герметичном корпусе с естественным воздушным охлаждением; 3 - при принудительном воздушном охлаждении; 4 - с внутренним перемешиванием воздуха.  о 0,1 0,2 0,3 0,4 0.S 0.6 10-Н/П Рис. 1.27. Зависимость коэффициента кр от давления воздуха При естественном воздушном охлаждении значение перегрева АТдоп определяется разностью между допустимой температурой нагретой зоны Тдоп и температурой окружающей среды. В случае принудительного воздушного охлаждения в качестве ДТдоп принимается разность между Тдоп и температурой воздуха на входе источника электропитания. Для принудительного жидкостного, естественного испарительного и принудительного испарительного охлаждения в качестве допустимого перегрева нагретой зоны принимается разность между Тдоп источника электропитания и температурой воздуха на входе в теплообменник. На рис. 1.28 приведена диаграмма, позволяющая оценить выбор способа охлаждения источника электропитания. Способы охлаждения обозначены следующим образом: 1 - естественный воздушный; 2 - принудительный воздушный; 3 - принудительный жидкостный; 4 - естественный испарительный; 5 - принудительный испарительный. На диаграмме определяется зона, в которой расположена точка с координатами заданной предельной мощности Igq и допустимого перегрева АТдоп-  Рис. 1.28. Зависимость допустимого перегрева ДТдоп от удельной тепловой нагрузки q

|